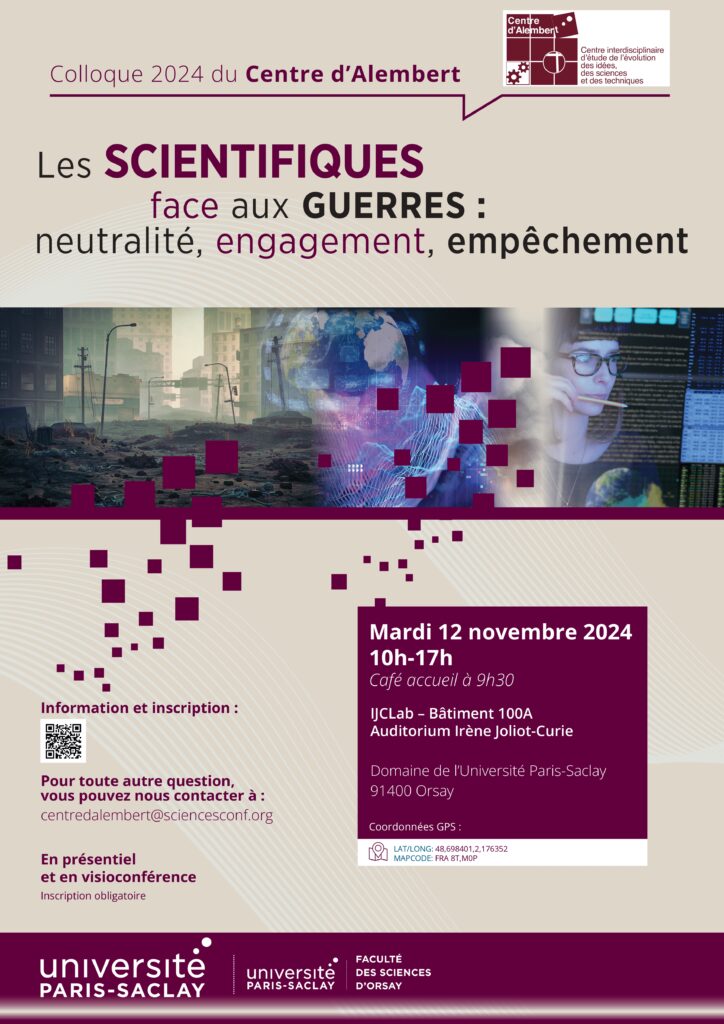

12 novembre 2024

Université Paris-Saclay

Auditorium Irène Joliot-Curie – Bât 100A

Université Paris-Saclay – Campus d’Orsay

Présentation du colloque

L’actualité a remis à l’ordre du jour la question de l’influence des conflits dans le fonctionnement des activités de recherche et d’enseignement. Avec la guerre, les chercheurs peuvent se retrouver physiquement ou moralement impliqués, souvent malgré eux, dans des conflits qui les dépassent. Par le passé déjà, la migration forcée des chercheurs et intellectuels des pays en guerre fut génératrice à la fois de drames individuels, mais aussi de destructions d’écoles de pensée, de perte de savoir-faire. Qu’est-ce qu’ont provoqué les conflits passés sur les recherches et les chercheurs ?

Au-delà des pays directement en conflit, les conséquences des conflits ont une influence sur les dynamiques de recherche et la production de savoirs. Des recherches avec des scientifiques étrangers sont rendues impossibles, des expériences et des missions sont annulées, des travaux intellectuels sont rendus difficiles : les recherches empêchées abondent. Comment nos activités de recherche et d’enseignement sont affectées par les conflits ? Comment sommes-nous perçus étant donné le statut de chercheurs « travaillant pour l’État français » ? Quelle influence jouons-nous, parfois malgré-nous, dans les relations internationales ?

Mais si les conflits empêchent certaines recherches, elles favorisent aussi le développement d’autres recherches. Les craintes de guerres futures, les tensions internationales ou les besoins de rapprochement entre Etats, la guerre économique que se livrent les nations et la recherche de financements, alimentent l’intérêt pour les technologies militaires ou duales (civiles et militaires). L’écosystème de la R&D dans ce domaine oriente les thèmes et l’organisation de la recherche (zone à régime restrictif,…). Quelles positions pouvons-nous ou devons-nous adopter en tant que chercheurs ? Quel type de neutralité ou d’engagement nos recherches engendrent-elles ?

Programme

10h-10h15

Allocutions d’ouverture

Mehran Mostafavi, Vice-Président Recherche et Valorisation, Université Paris-Saclay

Julien Gargani, Directeur du Centre d’Alembert, Enseignant-Chercheur en sciences de la Terre, Université Paris-Saclay

10h15-12h30

Les scientifiques et la guerre ; une longue histoire et ses conséquences

Animation : Yves Langevin, Planétologue, Directeur de recherche émérite au CNRS et Julien Gargani, Directeur du Centre d’Alembert.

➤ 10h15-10h45 Jean-Paul Callède (Gemass-Paris Sorbonne) : Après la Guerre, faire la Paix. Formes d’engagement chez trois sociologues français : René Hubert, Guillaume-L. Duprat et Théodore Ruyssen

Résumé :

La communication porte sur l’engagement public de trois universitaires français affectés par les désastres de la Grande Guerre de 1914-1918 : René Hubert (1885-1954), Guillaume-Léonce Duprat (1872-1956) et Théodore Ruyssen (1868-1967). Leur forme d’engagement illustre autant de façons, parmi d’autres possibles sans doute, dont des acteurs du monde académique ont pu développer des problématiques intéressantes élaborées sous l’angle de leurs compétences propres (philosophie, sciences sociales…), conduire des démarches associatives concrètes et soutenir de grandes initiatives transpartisanes et supra-étatiques comme la SDN (Société des nations). Examiner leur engagement amène à repérer une articulation inévitable entre registre de l’analyse objective et répertoire normatif. Ces acteurs, universitaires de formation initiale et de profession, ont cru à la vertu émancipatrice de la raison scientifique et des échanges qui en procèdent : une matrice intellectuelle qui doit permettre de résister à des mécanismes idéologiques de surcroît facteurs de guerres (intérêts d’ordre spirituel, identitaire, politique, économique) tout en s’accommodant de modalités de confrontations pacifiques (rassemblements juvéniles, artistiques, sportifs…).

Jean-Paul Callède est sociologue, aujourd’hui à la retraite du CNRS, ancien membre du GEMASS (Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique de la Sorbonne, UMR 8598) et codirecteur de plusieurs programmes pluriannuels portés par la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine (MSHA). Conjointement à ses travaux de sociologie des pratiques sportives et d’analyse des politiques publiques du sport, il s’intéresse à l’histoire de la sociologie en France et en particulier à des sociologues qui ne se sont pas identifiés à l’École durkheimienne.

➤ 10h45-11h15 Benoit Pelopidas (Sciences Po) : Les chercheurs en sciences sociales face aux vulnérabilités nucléaires : neutralité, engagement, empêchement et découvertes.

Résumé :

Nuclear Knowledges est le premier programme universitaire français de recherche sur le phénomène nucléaire qui soit indépendant et transparent sur ses sources de financements (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ANR, ERC, 2 financements Marie Curie pour des contrats postdoctoraux) et refuse catégoriquement le financement des acteurs de la filière et des activistes antinucléaires afin d’éviter le conflit d’intérêts et d’objectiver ces effets sur la production de connaissance.

Associate Professor Benoît Pelopidas est fondateur du programme d’étude des savoirs nucléaires (Nuclear Knowledges) à Sciences Po (CERI) et auteur de Repenser les choix nucléaires (Presses de Sciences Po, 2022) et éditeur de Nuclear France (Routledge, 2024). Ses recherches et celles de l’équipe ont été récompensées par cinq prix académiques internationaux.

➤ 11h15-11h45 Amy Dahan (CNRS) : “Sciences pour la guerre”, guerre des sciences… : un retour réflexif entre épistémologie et politique.

Résumé :

Cet exposé m’offre l’occasion de livrer quelques réflexions sur les travaux

d’historiens des sciences (auxquels j’ai pu contribuer) sur les sciences pendant la période de guerre froide (1940-1960), le changement d’esprit du temps et la montée des enjeux environnementaux qui interviennent à partir des années 1980.

Enfin, ce sera l’occasion d’échanger sur la place des sciences aujourd’hui, face au

basculement du monde auquel nous sommes confrontés.

Amy Dahan, Directrice de Recherche Emérite CNRS. Venue des mathématiques, elle s’est tournée vers l’histoire des sciences, puis vers l’étude des modélisations du climat, les interactions entre changement climatique et politique et la gouvernance multilatérale du climat.

Amy Dahan est auteur ou co-auteur de 13 livres, parmi lesquels: Les Sciences pour la guerre (1940-1960), (avec D.Pestre) Presses de l’EHESS 2002,

Chaos et Déterminisme (dir.coll.) Le Seuil 1991, J-L.Lions Un mathématicien d’exception. Entre recherche, Industrie et Politique, La Découverte 2005,

Les Modèles du Futur (dir.), La Découverte 2007; Gouverner le Climat ? (avec S.Aykut), Presses de SciencesPo 2015, 715 pages

et plus de soixante articles de recherche publiés dans des revues internationales.

➤ 11h45-12h30 : Questions

14h-15h30

Mélange des genres entre le milieu académique et le militaire

Animation : Pierre NICOLAS, chercheur, unité MaIAGE, INRAE et Julien Gargani, Directeur du Centre d’Alembert.

➤ 14h-14h30 Claude Serfati (UVSQ) : Le développement des technologies militaires dans les systèmes nationaux d’innovation : une mise en perspective.

Claude Serfati, a été enseignant-chercheur en économie (UVSQ). Il est chercheur associé à l’UMI Sources (UVSQ) et à l’IRES (Institut de recherches économiques et sociales). Ses recherches portent en particulier sur les industries d’armement et la mondialisation économique et financière.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles dans les revues académiques.

Récente parution : Un monde en guerres, Textuel, avril 2024.

➤ 14h30-15h : Pierre-Bruno Ruffini, (Université Le Havre Normandie) : La diplomatie scientifique, ou la promesse d’un monde meilleur ?

Résumé :

La « diplomatie scientifique » est un concept apparu au début du présent millénaire

pour décrire et analyser les pratiques mêlant savoir scientifique, politique étrangère des États et gouvernance des enjeux mondiaux. Dans le discours dominant, la diplomatie scientifique aurait le pouvoir d’améliorer l’ordre international et de travailler pour le bien commun grâce à deux leviers : la coopération scientifique internationale, permettant notamment de maintenir le contact entre les pays et les peuples lorsque les relations politiques se tendent ;

et le conseil scientifique dans l’élaboration des politiques, permettant aux décideurs

d’apporter les meilleures réponses face aux défis mondiaux que l’humanité doit relever. Cette vision optimiste de la diplomatie scientifique doit cependant être relativisée à la lumière de pratiques étatiques telles que l’attraction de chercheurs étrangers pour renforcer le potentiel scientifique et technique national, ou l’utilisation de ressources scientifiques pour satisfaire des objectifs d’influence et de puissance. Portant un regard critique sur le discours dominant, cette communication a pour objet de souligner la nature duale de la diplomatie scientifique, qui est collaborative lorsqu’elle vise à la satisfaction des intérêts communs et à la construction d’un monde meilleur, mais également compétitive lorsqu’elle se limite à la promotion de l’intérêt national et qu’elle procure des avantages à certains pays au détriment d’autres pays.

Pierre-Bruno Ruffini est professeur émérite à la Faculté des affaires internationales de l’Université Le Havre Normandie. Économiste de formation, il a présidé cette université (2000-2005) et exercé comme Conseiller pour la Science et la Technologie aux Ambassades de France en Russie et en Italie (2007-2013). Ses travaux de recherche récents portent sur la diplomatie scientifique, à laquelle il a consacré un ouvrage (Science and Diplomacy – A New Dimension of International Relations, 2017, Springer) et de nombreux articles. De 2018 à 2022, il a été

expert pour le projet de recherche européen « Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe » (InsSciDE — H2020). Il co-préside depuis juillet 2024 l’European Union Science Diplomacy Alliance.

➤ 15h-15h30 : Questions

16h-17h

Effets indirects et retour d’expériences

Animation : Pierre NICOLAS, chercheur, unité MaIAGE, INRAE et Julien Gargani, Directeur du Centre d’Alembert.

➤ 16h-16h30 Jean-Michel Chaumont (Université catholique de Louvain) : Réflexions circonspectes d’un ex-chercheur ex-objecteur de conscience

Résumé :

Il y a 40 ans j’ai demandé et obtenu le statut d’objecteur de conscience. En lieu et place de mon service militaire j’ai presté deux années à l’étranger comme volontaire de l’enseignement. Ma demande s’inscrivait dans le contexte de la crise des euromissiles et de manifestations pacifistes de grande ampleur auxquelles je participais. Aujourd’hui le spectre de la guerre est bien plus proche qu’il ne l’était alors et non seulement le mouvement pacifiste est absent mais je ne suis plus certain que j’en serais. De même, les rapports entre le militaire et le scientifique m’apparaissent sous un jour qui n’exclut plus leur commerce même si

l’industrie de l’armement et la techno-science représentent toujours le couple diabolique par excellence. J’espère que les propos entendus tout au long de la journée m’aideront à voir si mon évolution relève de la sénilité ou de la sagesse….

Jean-Michel Chaumont est professeur émérite de sociologie historique à l’Université de Louvain. Docteur en philosophie (Louvain, 1989) et en sociologie (Paris, 1995), Jean Michel Chaumont est professeur émérite de l’Université de Louvain et chercheur honoraire du Fonds National de la recherche scientifique (F.N.R.S.) belge. Il est notamment l’auteur de La concurrence des victimes. Génocide, identité et reconnaissance (La Découverte, 1997) et de Survivre à tout prix ? L’honneur, la résistance et le salut de nos âmes (La Découverte, 2017).